もえぎの丘の考え方

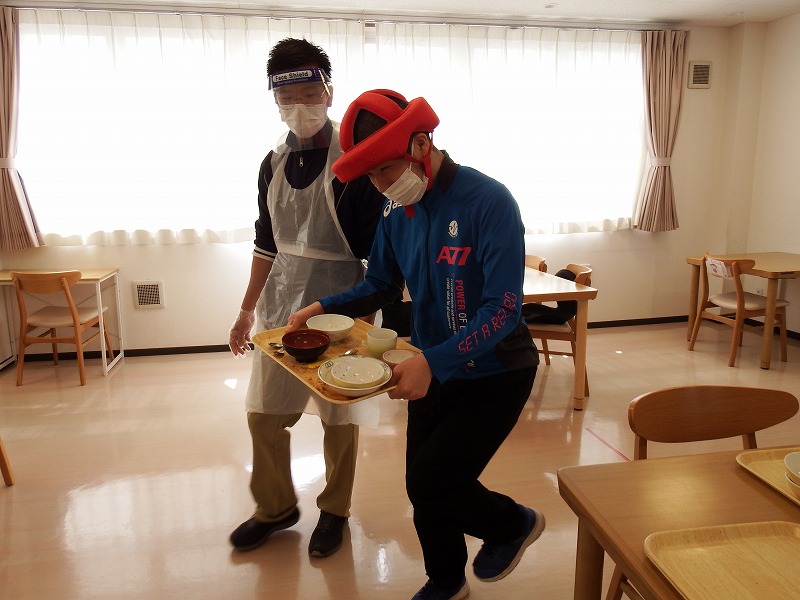

もえぎの丘のお食事風景令和4年3月

もえぎの丘のお食事風景令和4年3月

もえぎの丘が大切にしていることに、「目で見て皮膚で触れて考えて体を動かす機会をたくさんつくる」というものがあります。利用者の皆さんの内面には、必ずその方々の経験に即した年齢相応の言葉や価値観、潜在的な能力がありますが、思った通りに体を動かすことや、内面の言葉を表に出すことが難しく、「伝えられない」、「うまくできない」ように見えてしまうことが多くあります。

もえぎの丘が大切にしていることに、「目で見て皮膚で触れて考えて体を動かす機会をたくさんつくる」というものがあります。利用者の皆さんの内面には、必ずその方々の経験に即した年齢相応の言葉や価値観、潜在的な能力がありますが、思った通りに体を動かすことや、内面の言葉を表に出すことが難しく、「伝えられない」、「うまくできない」ように見えてしまうことが多くあります。そこで、毎日の日課の中に「見る」ことが必要な要素をたくさんちりばめています。「見る」ことは「考える」ことのスイッチなので、職員が片手(両手)の代わりをしてしまったり、先に全てを整えてしまうと、「見る・考える」機会が減ってしまいます。その為、職員は利用者の前を歩かず、指示をせず、後ろをそっとついていく支援を心がけています。

最も効果的に、無理なく「見る、触れる、考える、動作する」の連携を促すことができるのは、お食事の時間です。もえぎの丘では、介助でお食事を召し上がる方にも全介助をせず、ご本人の意思で召し上がっていただくことを大切にしています。「握る」動作ができる方には、スプーンを握っていただき、職員がその手を包むように握って、ご本人が食べようとする小さな動きを読み取り、一緒に動かして口に運ばせてもらいます。また、ご自分で口を閉じることができる方には、スプーンをすぐに口から抜かず、ご本人が口を閉じるのを待ってから、スプーンを抜きます。首を動かせる方には、スプーンに掬ったご飯を見て、ご自身の口で取りに来ていただくようにしています。食べさせられるのではなく、ご自身のタイミングで自ら食べるということを大切にすることで、目で見て味や温度を推測し、自らの手で硬さ、柔らかさ、質感等を確認し、唇や口の中のセンサーをしっかり働かせることができ、誤嚥を防ぎより安全にお食事をとることが可能になると考えています。

また、もえぎの丘の給食は、利用者自身でカウンターに並んでトレイを持ち、おかずを選びトレイに乗せて席まで配膳していますが、この「配膳」は感覚統合のリハビリにとても効果的です。

トレイを持ち上げる時、カウンターまでの距離や、トレイの重さを推測し、どれくらい肘を延ばし、どれくらい力を入れて持ち上げるか考えます。どんぶりに汁がたっぷり入っていたら、小さい力で持ち上げても動きません。逆に、軽いトレイを強い力で持ち上げたら、飛び跳ねてこぼれてしまいます。また、トレイに乗せたお食事の配置によって、左と右、手前と奥の重さの分散が変わるので、トレイのどのあたりを持てばいいか推測し、こぼさないように水平に持ち上げるにはどんなスピードで手首のスナップを変化させるか考え、時には正面から来る他の人をよける等周囲に目を配り、一歩一歩の足裏からの情報も受け取りつつ、席に着いたら水平を保ちながらそっと置く。見て触れる感覚入力(インプット)と、推測して考えて動作に切り替える脳や神経の働き、体を微調整しながら体を動かす(アウトプット)を瞬時にし続けることが、感覚統合のリハビリになります。「力加減(関節・筋・筋肉等の微調整)」は毎日「見て、触れて、考えて、動作する」ことによって経験が積み重なり、失敗と修正を経験し、推測と動作の身体感覚の能力が少しずつ身についていきます。

毎日皆さんが楽しみにしてくださっている給食なので、無理なく、効率よく練習ができています。

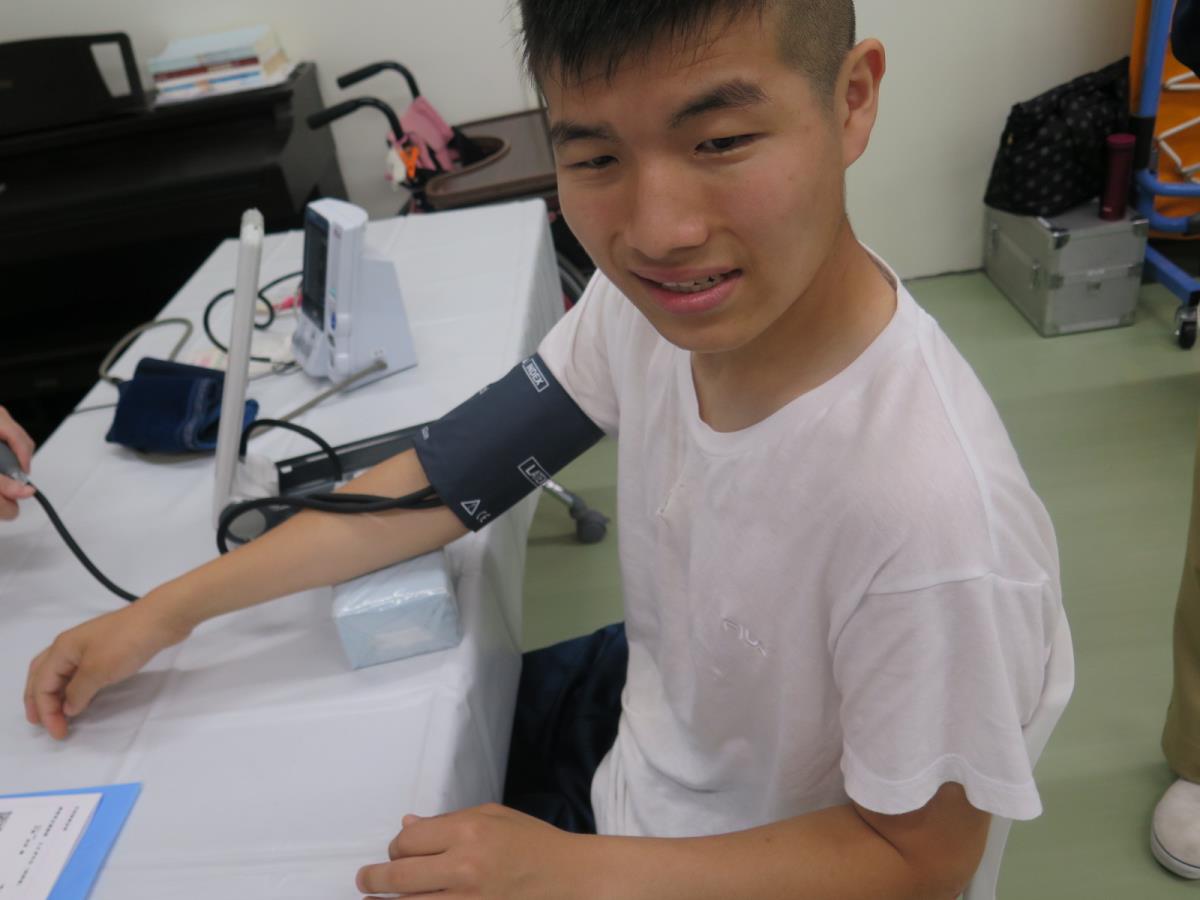

もえぎの丘の健康診断令和4年3月

もえぎの丘の健康診断令和4年3月

もえぎの丘では、毎年6月に利用者と職員が同時に健康診断を受けています。

もえぎの丘では、毎年6月に利用者と職員が同時に健康診断を受けています。新卒の利用者さんたちは、レントゲンや採血を受けるのが初めてだったり、これまでどうしても採血が受けられなかったという申し送りのある方もいらっしゃるため、毎年、健康診断の説明を丁寧に行うようにしています。

「どうやってやるのか」はもちろんですが、説明で一番大切なのは、「なんのためにやるのか」だと思います。何の説明もなく、理由も根拠も教えられずに無理やり体に針を入れられ血を抜かれたら、恐怖でしかありません。

もえぎの丘では、健康診断について、主に以下の点を説明します。

【メリット】

①自分自身の健康管理の為

毎年同じ時期に健康診断を重ね、データをとっていくことで、自分の体がよりよく分かり、病気を未然に防ぐことができる。または病気をすぐに治療することができる。

②身近な人たちの為

健康診断のうち、採血とレントゲンは、梅毒や、肝炎、肺炎等、近くの人に感染させてしまう可能性のある病気を発見するために欠かせない手段であり、早期に発見・治療すれば、身近な家族や友達を守ることができる。

【デメリット】

③リスクを説明する

採血をすれば貧血になってフラフラしてしまう人もいる。レントゲン写真を撮る時には、微量ながら放射線を浴びることになる。

【イメージする】

④前年度までの健康診断会場の写真や、採血・レントゲンの動画を観て、順序や雰囲気をイメージする。

⑤希望する方には、注射器のおもちゃを使ってシミュレーションする。

【選択】

⑥以上の説明を踏まえて、その内容に同意納得できなければ拒否することもできる。

⑦決して同意なく体を押さえて無理やり受けさせることはしない。採血を受けたいけど、怖くて体が逃げてしまうかもしれないという方がいれば、随時確認して同意を得ながら、手を繋いだり肩に手を置く等の協力が可能。

もえぎの丘の利用者さんたちは、①よりも、②に納得することが多いように思います。他者を思いやる優しい方たちが多いためだと思います。

上記のように毎年グループごとにスクリーンを用意して説明会を開くことで、ほぼ全員、自ら腕を出して採血を受けることができています。

~健康診断 初めてエピソード~

その1(言葉が表に出ず、慣れないことに抵抗や不安が強く、ストレスがかかると暴れることで気持ちを伝える方です)

もえぎの丘に来るまで3,4名の男性に体を押えられても逃げてしまい採血ができなかったと申し送られていた男性。もえぎの丘開設2か月目に上記説明をし、自ら腕を出し、肩に軽く手を置いていただけで針を腕に入れることができましたが、事前に見ていたのが採血動画ではなく採血画像だった為に、針が入った直後に万歳をしてしまいました。職員は、申し訳ないことをしたと心から反省し、2年目以降は採血動画を事前に見ることにし、問題なく採血を受けることができました。

その2(言葉が表に出ず、強いストレスがあると痙攣発作を起こしてしまう方です)

これまで採血をしたことのない女性。当日、意を決して採血の椅子に座るも、針を見ると怖くなって「助けて~!!」と叫んで逃げてしまう、それを10回以上繰り返し、終了時間間近になってしまいました。職員に 「よく頑張りましたよ、もう十分です、また来年チャレンジしましょう」 と労いの声を掛けられました。5分くらい逡巡しながら歩き回った後、意を決した肝が据わった表情で席に戻り、誰にも押さえられずに初めての採血を終えました。

もえぎの丘トレッキング部令和4年3月

もえぎの丘トレッキング部令和4年3月

山歩きの良い点は、木々や花々の色や香り、鳥の声等移り行く季節の変化を眺める楽しみにありますが、もえぎの丘ではもう一つの大きな目的の為に山歩きを行います。ご利用者の多くは、「考えながら話す」ことや「見ながら真似る」こと等、頭と体を一緒に使うことが難しく、また「推測」が苦手なため、思っていることを表に出せなかったり、体を上手に扱えないことがよくあるようです。

山歩きの良い点は、木々や花々の色や香り、鳥の声等移り行く季節の変化を眺める楽しみにありますが、もえぎの丘ではもう一つの大きな目的の為に山歩きを行います。ご利用者の多くは、「考えながら話す」ことや「見ながら真似る」こと等、頭と体を一緒に使うことが難しく、また「推測」が苦手なため、思っていることを表に出せなかったり、体を上手に扱えないことがよくあるようです。山歩きは、でこぼこの地面、不揃いの階段、枯葉の坂道等歩きにくいところを歩きます。舗装された道路とは違い、躓きやすいので、しっかり見ながら推測し、推測した通りに体を動かすことや、足の裏で感じた情報(でっぱりや滑りやすさ等)を素早く体の動きに変換してバランスを取る等の、感覚統合と運動への出力の練習ができます。

舗装された階段は足元に注意を向けなくても昇れますが、段差や奥行きがばらばらの階段は、見た瞬間に足をより高くあげたり、平面部分で何歩歩けるか考えて歩数を調整したりする必要があります。また、竹林ではあちこちで地面から根っこがはみ出ているので、注意を向け続け、目だけでなく足の裏から感じる情報を受け取って、転ばないようにバランスをとらなければなりません。目で見て、足で触れ、全ての感覚から入る情報を瞬時に受け取ることをし続け、体の動きに変換する(実際に体を動かす)良いトレーニングができるのです。

職員は、そういった感覚統合について学びながら、五感+固有覚・前庭覚の統合について、ご利用者の皆さんそれぞれの課題(力が強すぎる、集中力が続かない、情緒の不安定さ等)を意識し、それらがより良く改善されていくことを感ながら、一緒に日々トレッキングを楽しんでいます。

職員自身も、歩いていると頭と心がスッキリして、帰る頃には悩み事を忘れていることがあります。「歩く」って素晴らしい!

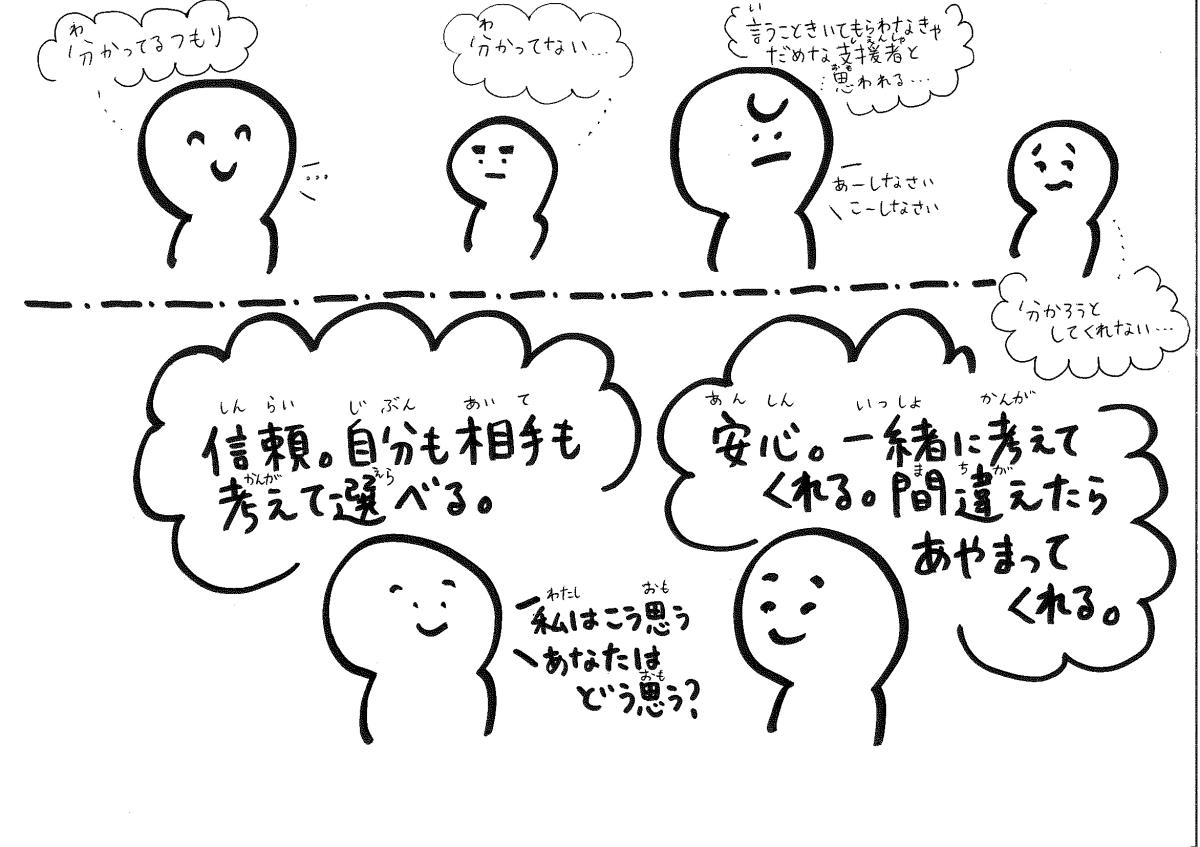

もえぎの丘の考える「支援」令和2年2月14日

もえぎの丘の考える「支援」令和2年2月14日

① 知的障害と言われる人たちは、見ながら聞く・考えながら話す等、二つ以上のことを同時にうまくできません。体が勝手に動いてしまって止められない等、体を自分の意志で使えなかったり、頭では分かっていることを相手に伝えられない等、コミュニケーションに障害を感じています。一人ひとり年齢相応の考えや価値観を持っていても、それを上手く表現して伝えることができません。でも心は、言葉や身体をうまく使える人たちと同じです。

① 知的障害と言われる人たちは、見ながら聞く・考えながら話す等、二つ以上のことを同時にうまくできません。体が勝手に動いてしまって止められない等、体を自分の意志で使えなかったり、頭では分かっていることを相手に伝えられない等、コミュニケーションに障害を感じています。一人ひとり年齢相応の考えや価値観を持っていても、それを上手く表現して伝えることができません。でも心は、言葉や身体をうまく使える人たちと同じです。

② 知的障害と言われる人たちの行動は、分かっていないように見えてしまうことがありますが、それは体をうまくコントロールできないからであって、時としてその行動が奇異に見えてしまいます。そのために誤解が生じ、自分では何も決められない人と判断されたり、自分の意志で人生を創造する機会を奪われてしまうことも有ります。

③もえぎの丘の考える支援とは、個々の自己決定の力を信じ、相手が何を伝えているのかを、相手の事情や希望に立って考え、丁寧に向き合い続けることです。また、先に立って道を整えるのではなく、利用者自身が自分の目と耳で見聞きし考え行動し、成功や失敗を体験しながらより良い手段を選び人生を創造していくためのお手伝いと考えます。利用者と支援者は当たり前に人と人であり、関わりは並列であり、上も下もなく、「私はこう思います。あなたはどう思いますか?」と問いかけ、時にぶつかり、時に励まし合いながら、お互いの価値観を認め合う仲間です。

③もえぎの丘の考える支援とは、個々の自己決定の力を信じ、相手が何を伝えているのかを、相手の事情や希望に立って考え、丁寧に向き合い続けることです。また、先に立って道を整えるのではなく、利用者自身が自分の目と耳で見聞きし考え行動し、成功や失敗を体験しながらより良い手段を選び人生を創造していくためのお手伝いと考えます。利用者と支援者は当たり前に人と人であり、関わりは並列であり、上も下もなく、「私はこう思います。あなたはどう思いますか?」と問いかけ、時にぶつかり、時に励まし合いながら、お互いの価値観を認め合う仲間です。

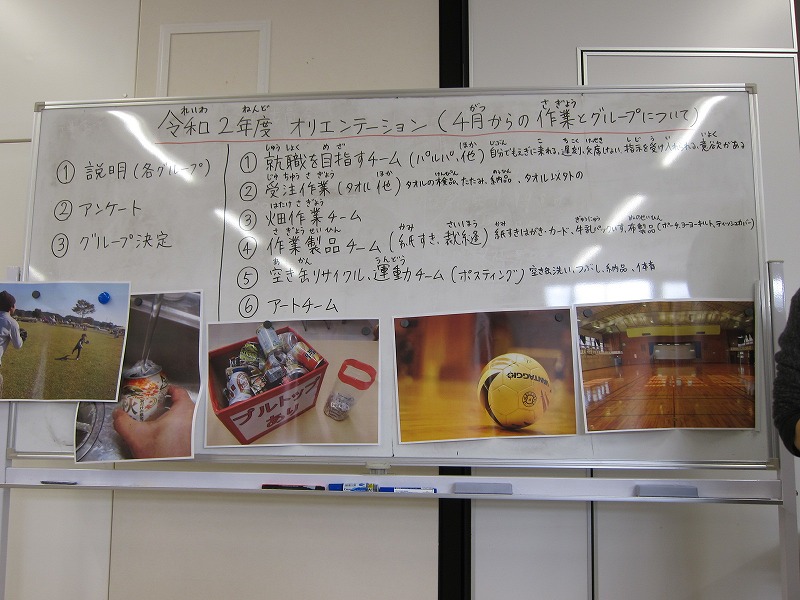

令和2年度に向けたオリエンテーション

令和2年度に向けたオリエンテーション

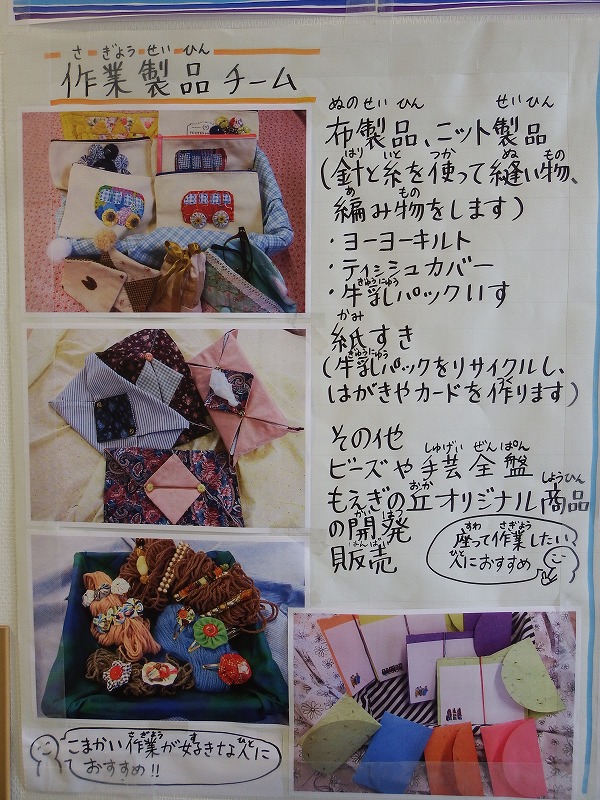

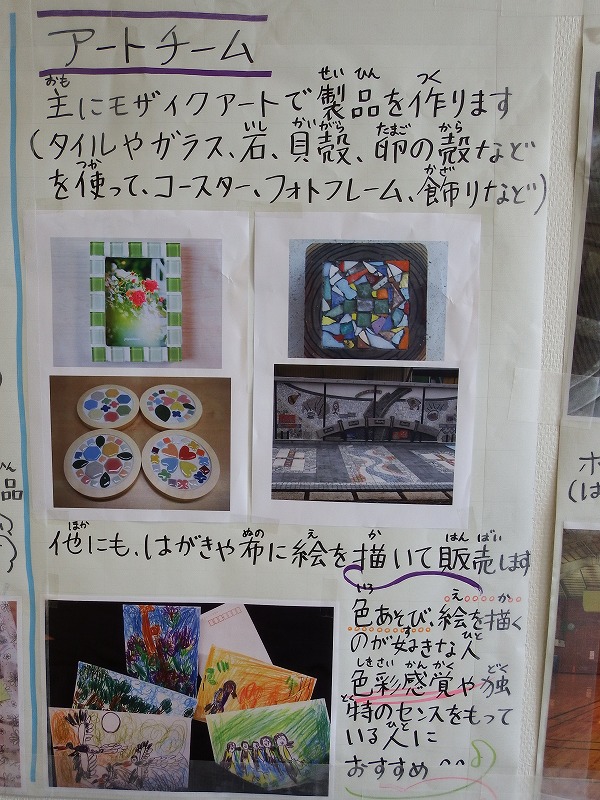

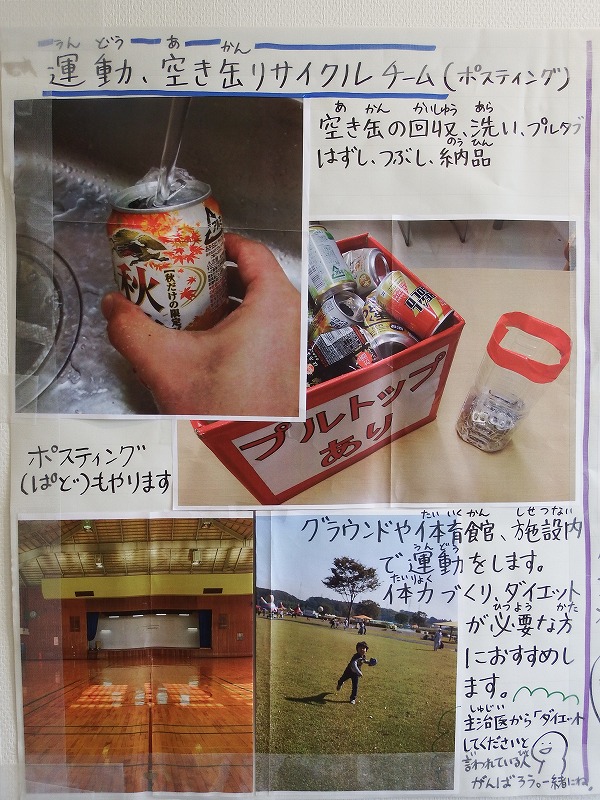

『どの作業がしたいですか?』令和2年2月4日

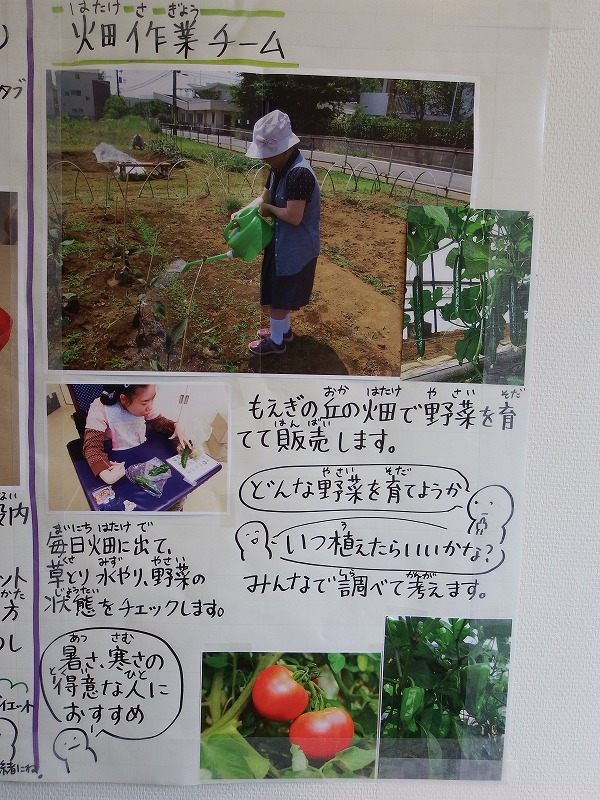

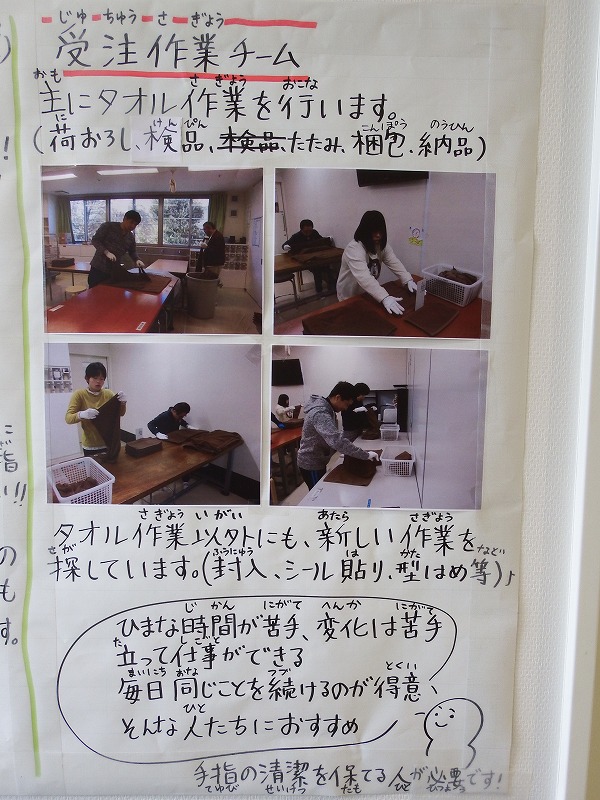

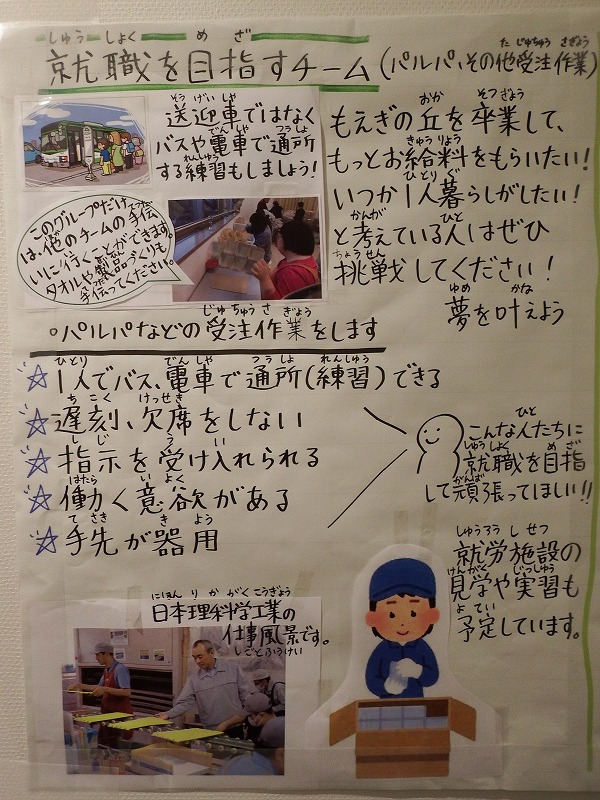

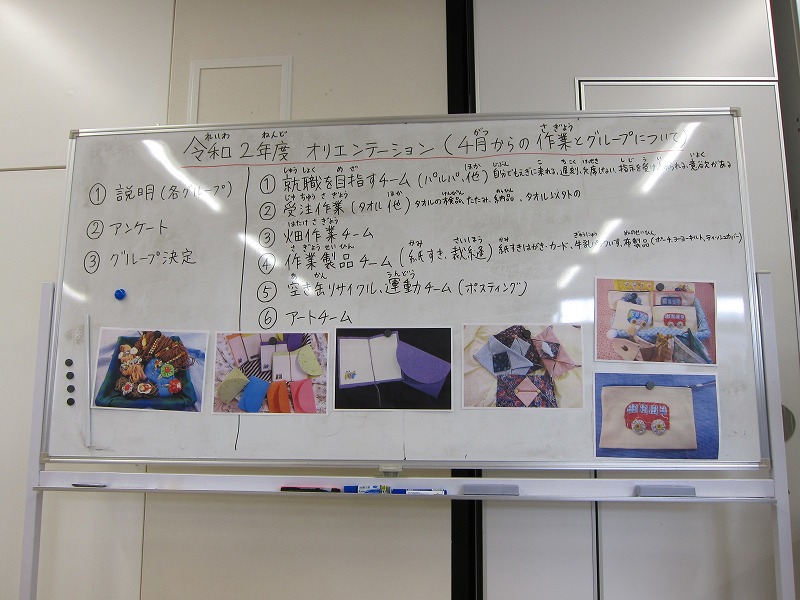

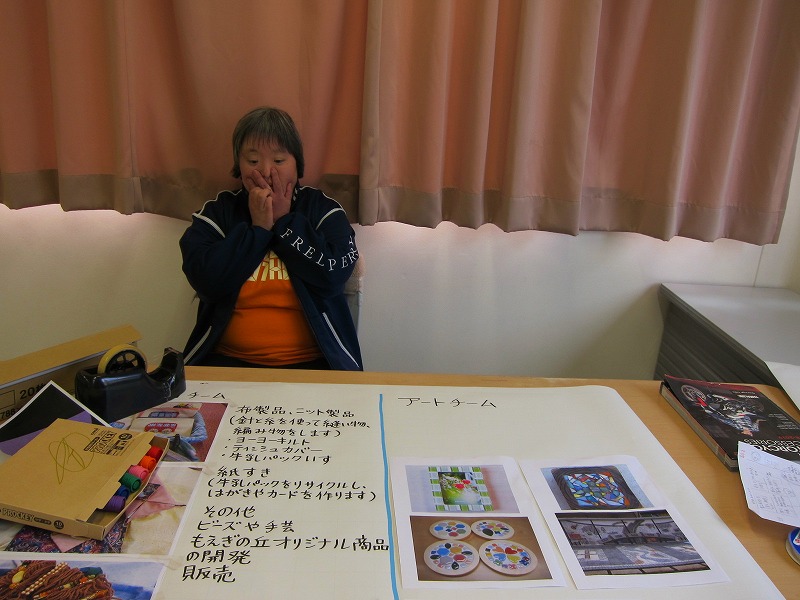

『仕事がしたい』という多くの利用者さんのご意見を受けて、来年度4月から、細かい作業ごとにグループ分けをすることにしました。現在は、46名の利用者さん達が4グループに分かれて活動していますが、4月から迎える新たな新卒の利用者さんも含め、来年度は6グループに分かれて作業をしていきます。

『仕事がしたい』という多くの利用者さんのご意見を受けて、来年度4月から、細かい作業ごとにグループ分けをすることにしました。現在は、46名の利用者さん達が4グループに分かれて活動していますが、4月から迎える新たな新卒の利用者さんも含め、来年度は6グループに分かれて作業をしていきます。新編成に向けて、利用者さんが本当にやりたい作業を自分自身で選べるよう、職員が準備を重ね、今日はその説明会を全体に向けて行いました。

やりたい作業だけでなく、「もっとお金を稼ぎたいですか?」 「体を動かすのが好きですか?」など、35問のアンケートをつくり、面談を重ねて一人ひとりの思いを丁寧に聞き取っていきます。

「言葉がしゃべれないのだから、自分で選べないのではないか」という心配もあるかもしれませんが、もえぎの丘では

①まず言葉で説明する。

②写真や動画で説明する。

③細かな思いを聞き出すためのアンケートを、言葉や写真等で丁寧に聞き取る。

④瞬きや手の握りの強さ、指先の小さな動きや視線、目の奥の光等で、気持ちを確認する。

⑤一人の職員だけでなく、複数の職員で確認する。

このような流れで、一人ひとりに気持ちを確認しています。

「言葉がしゃべれないのだから、自分で選べないのではないか」という心配もあるかもしれませんが、もえぎの丘では

①まず言葉で説明する。

②写真や動画で説明する。

③細かな思いを聞き出すためのアンケートを、言葉や写真等で丁寧に聞き取る。

④瞬きや手の握りの強さ、指先の小さな動きや視線、目の奥の光等で、気持ちを確認する。

⑤一人の職員だけでなく、複数の職員で確認する。

このような流れで、一人ひとりに気持ちを確認しています。